强夯法以其高效的施工效率和对建筑材料节省在建筑行业施工中一直受到建筑师的关注,小编就强夯法的技术参数选定、夯点布置、有效加固深度、强夯顺序和质量标准等方面进行归纳整理。

一、强夯技术参数选定

强夯前应通过试夯选定施工技术参数,试夯区平面尺寸不宜小于20m×20m。在试夯区夯击前,应首先进行选点进行原位测试,并取原状土样,测定有关土性数据,留待试夯后,在第一次进行抽样测试点附近进行测试并取土样进行分对比析,如符合设计要求,即可按试夯时的有关技术参数,确定正式强夯的技术参数。否则,应对有关技术参数适当调整或补夯确定。一般强夯技术参数的选择下表。

强夯技术参数表

项次 | 项 目 | 施工技术参数 |

1 | 锤重和落距 | 锤重G与落距h是影响夯击能和加固深度的重要因素 锤重一般10-40t 落距一般不宜小于8m,多采用8-25m等几种 |

2 | 夯击能和平 均夯击能 | 锤重G与落距h的乘积称为夯击能E,一般取600-5000KJ,单击夯击能应根据现场确定。夯击能的总和(由锤重、落距、夯击坑数和每个夯击点的夯击次数算得)除以施工面积称为平均夯击能,一般对砂质土取500—1000KN/m2。夯击能过小,加固效果差;夯击能过大,对于饱和粘土,会破坏土体形成橡皮土,降低强度 |

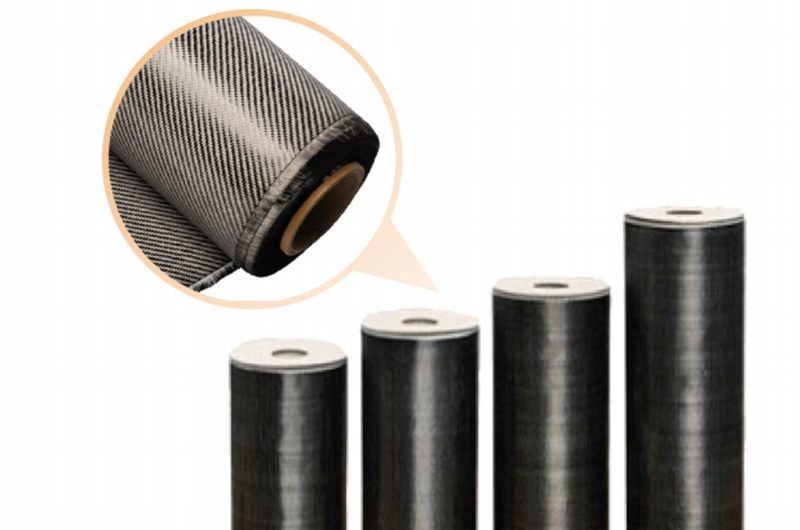

3 | 夯击点布置 及间距 | 夯击点布置可根据基底平面形状进行布置。对某些基础面积较大的建筑物或构筑物,为便于施工,可按梅花形或正方形网格布置(图1);对于办公楼、住宅建筑等,可根据承重墙位置布置夯点,一般可采用等腰三角形布点,这样保证了横向承重墙及纵墙和横墙交接处墙基下都有夯点;对工业厂房独立柱基础,可按柱网设置单夯点 夯击点间距一般为夯锤直径的3倍,一般为5-15m,第一遍夯点的间距宜大,以便夯击能向深部传递 |

4 | 夯击遍数与击数 | 夯击遍数应根据地基土的性质确定,一般为2-5遍,前2-3遍为“点夯”最后一遍为“满夯”(即锤印彼此搭接)以加固前几遍夯点之间的粘松的表土层,对于渗透性较差的细颗粒土,必要时夯击遍数可增加 每个夯击点的夯击数以使土体竖向压缩量最大而侧向移动最小,或最后两击夯沉量之差小于试夯确定的数值为准,一般软土控制瞬时沉降量为5-8cm,废渣填石地基控制的最后两击下沉量之差为2-4cm。每个夯击点的夯击数一般为3-10击,开始两遍夯击数宜多些,随后各遍击数逐渐减小,最后一遍只夯1-3击 |

5 | 两遍之间的间隔时间 | 通常待土层内超孔隙水压力大部分消散,地基稳定后再夯下一遍,一般时间间隔1-4周,对粘土或冲积土常为3周,若无地下水或地下水位在5m以下,含水量较少的碎石类填土或透水性强的砂性土,可采取间隔1-2d,或采用连续夯击而不需要间歇 |

6 | 强夯加固范围 | 由于基础的应力扩散作用,强夯处理范围应大于建筑物基础范围,具体放大范围可根据建筑结构类型和重要性等因素考虑确定。对于一般建筑物,每边超出基础外缘的宽度宜为基底下设计处理深度的1/2~2/3,并不宜小于3m。对于重要工程应比设计地基长(L)、宽(B)各大出一个加固深度(H)、即(L+H)×(B+H) |

7 | 加固影响深度 | 加固影响深度H(m)与夯锤重、落距、夯击次数、锤底单位压力、地基土性质、不同土层的厚度和埋藏顺序以及地下水位等有密切关系,应根据现场试夯或当地经验确定。缺少试夯资料或经验时可按表二预估,也可按修正的梅那氏(法)公式估算 |

二、夯点布置

梅花形布置 方形布置

三、强夯法的有效加固深度

强夯法的有效加固深度(m)

单击夯击能 (KN.M) | 碎石土、砂土等粗颗粒土 | 粉土、粘性土、湿陷 性黄土等细颗粒土 |

1000 | 5.0~6.0 | 4.0~5.0 |

2000 | 6.0~7.0 | 5.0~6.0 |

3000 | 7.0~8.0 | 6.0~7.0 |

4000 | 8.0~9.0 | 7.0~8.0 |

5000 | 9.0~9.5 | 8.0~8.5 |

6000 | 9.5~10.0 | 8.5~9.0 |

8000 | 10.0~10.5 | 9.0~9.5 |

四、强夯顺序

强夯顺序强夯应分段进行,顺序从边缘夯向中央,对厂房柱基亦可一排一排夯,起重机直线行驶,从一边向另一边进行,每夯完一遍,用推土机整平场地,放线定位,即可接着进行下一遍夯击。强夯法的加固顺序是:先深后浅,即先加固深层土,其次加固中层土,最后加固表层土。最后一遍夯完后,再以低能量满夯一遍,有条件的宜采用小夯锤夯击为佳。

4.1夯击时应按试验和设计确定的强夯参数进行,落锤应保持平稳,夯位应准确,夯击坑内积水应及时排除。若错位或坑底倾斜过大,宜用砂土将坑底整平;坑底含水量过大时,可铺砂石后再进行夯击。在每一遍夯击之后,要用新土或周围的土将夯击坑填平,再进行下一遍夯击。强夯后,基坑应及时修整,浇混凝土垫层封闭。

4.2每夯击一遍完成后,应测量场地平均下沉量,并做好现场记录。

4.3雨季施工时,夯坑内或夯击过的场地如有积水,应及时排除。夯坑回填土时,宜用推土机稍加压实,并稍高于附近地面,防止坑内填土吸水过多,夯击出现橡皮土现象。

4.4冬季施工,如地面有积雪,必须清除。如有冻土层,应先将冻土层击碎,并适当增加击数。

4.5强夯结束,待孔隙水压力消散后,间隔一定时间后进行检测,检测点数一般不少于3个。

五、质量标准

5.1主控项目、一般项目

5.2 施工前应检查夯锤重量、尺寸,落距控制手段,排水设施及被夯地基的土质。

5.3 施工中应检查落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围。

5.4 施工结束后,检查被夯地基的强度并进行承载力检验。

5.5强夯地基质量检验标准应符合下表规定。

强夯地基质量检验标准

项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检 查 方 法 | |

单位 | 数量 | ||||

主控 项目 | 1 | 地基强度 | 设计要求 | 按规定方法 | |

2 | 地基承载力 | 设计要求 | 按规定方法 | ||

一 般 项 目 | 1 | 夯锤落距 | mm | ±300 | 钢索设标志 |

2 | 锤重 | kg | ±100 | 称重 | |

3 | 夯击遍数及顺序 | 设计要求 | 计数法 | ||

4 | 夯点间距 | mm | ±500 | 用钢尺量 | |

5 | 夯击范围(超出基础范围距离) | 设计要求 | 用钢尺量 | ||

6 | 前后两遍间歇时间 | 设计要求 | |||

六、 特殊工艺、关键控制点控制方法

序号 | 关键控制点 | 主 要 控 制 方 法 |

1 | 夯前原位测试 | 强夯前应做好夯区岩土工程勘察,对不均匀土层适当增加钻孔和原位测试工作,掌握土质情况,作为制定强夯方案和对比夯前、夯后的加固效果之用,必要时进行现场试验性强夯,确定强夯的各项参数 |

2 | 夯后原位测试 | 夯击后应对地基土进行原位测试,包括室内土工分析试验、野外标准贯入、静力(轻便)触探、旁压仪(或野外载荷试验),测定有关数据,以检验地基的实际影响深度 |

3 | 检测时间 | 检测强夯的测试工作时间,不得在强夯后立即进行,必须根据不同土质条件间歇一至数周,以避免测得的土体强度偏低,而出现较大误差,影响测试的准确性 |

七、质量记录

隐蔽工程验收记录。

强夯地基工程检验批检验记录。

强夯施工记录。

强夯地基承载力检验记录

分项工程检验记录。

施工现场管理检查记录。

八、应注意的质量问题

8.1地面隆起及翻浆:调整夯点间距、落距、夯击数等,使之不出现地面隆起和翻浆为准(视不同的土层、不同机具等确定)。在易翻浆的饱和粘性土上,可在夯点下铺填碎石垫层,以利孔隙水压的消散,可一次铺成或分层铺填。尽量避免雨期施工,必须雨期施工时,要挖排水沟,设集水井,地面不得有积水,减少夯击数,增加孔隙水的消散时间。

8.2夯击效果差:若基础埋置较深时,可采取先挖除表层土的办法,对荷载较大的部位,可适当增加夯击点。土层发生液化应停止夯击,此时的击数为该遍确定的夯击数或视夯坑周围隆起情况,确定最佳夯击数。目前常用夯击数在5-20击范围内。间歇时间是保证夯击效果的关键,主要根据孔隙水压力消散完来确定。

8.3土层中有软弱土:尽量避免在软弱夹层地区采用强夯加固地基,如果必须用,应加大夯击能量。

8.4成品保护。当作业区地下水位较高、夯坑底积水或表层为饱和粘性土层不利于强夯时,应先在表面铺0.5~2.0m厚的中(粗)砂、砂砾或块石垫层,以防设备下陷和便于消散孔隙水压,或采取降低地下水位,使地下水位低于坑底面以下2m。坑内或场地积水应及时排除。

用户评价(0)